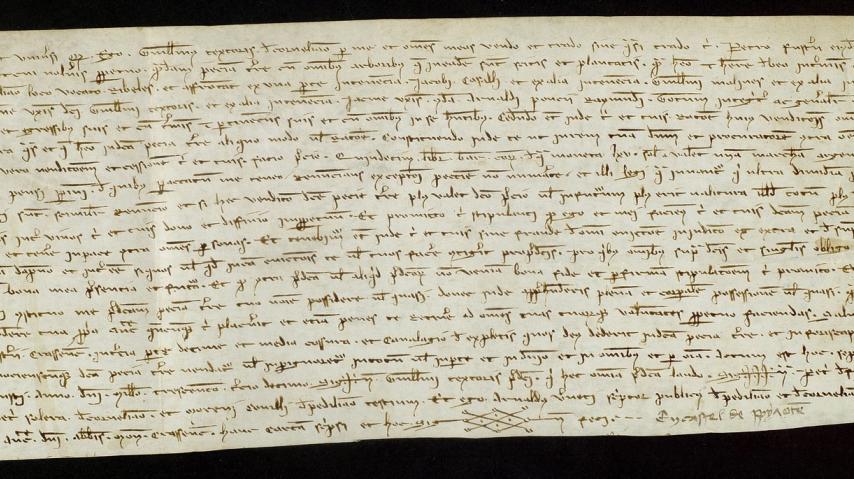

Les moyens de validation peuvent relever des caractères externes de l’acte (sceau) ou internes (souscription).

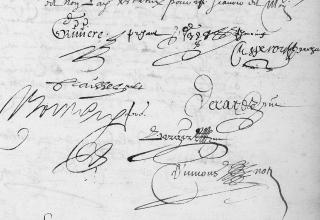

Validation par souscription

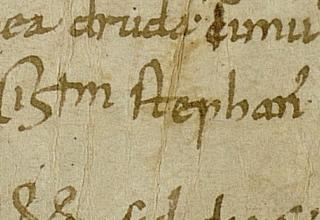

L’emploi de la souscription par les auteurs d’actes, les chanceliers et plus tard les notaires, s’imposa au début du Moyen Âge. Elle se retrouve sous la forme « Ego X subscripsi », moi X ai souscrit, ou « Signum X », seing de X. La validation peut se faire par la présence de plusieurs témoins qui apposent leur souscription au bas de l’acte.

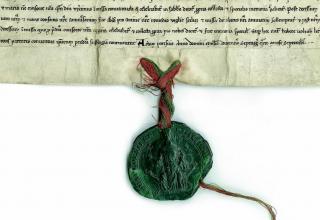

Usage du sceau

C’est le principal moyen de validation dans la deuxième moitié du Moyen Âge, surtout dans la partie septentrionale de la France et dans les chancelleries. A partir du XIe siècle, princes, évêques, puis au XIIe siècle seigneurs laïcs, abbés, se dotent d’un sceau. Par rapport à la souscription, la durée de validation du sceau est bien plus grande, s’il est manipulé avec précaution, que la vie des témoins. Enfin, le sceau est également une marque de prestige, un seigneur pouvant refuser à son vassal d’en posséder un.

Dans la pratique, le sceau est une empreinte laissée par une matrice gravée sur de la cire (plus rarement du plomb). Le sceau peut être plaqué ou pendant. Dans le premier cas, la cire est posée sur le parchemin, après avoir au préalable incisé la peau, afin qu’elle puisse se répandre des deux côtés. Dans le second cas, le sceau est fixé sur des lanières de parchemins ou sur des lacs de soie passés à travers le bas de l’acte, replié pour plus de solidité.

Le chirographe est également un moyen de validation des actes. Pour en savoir plus, lire l’article sur les chartes-parties.

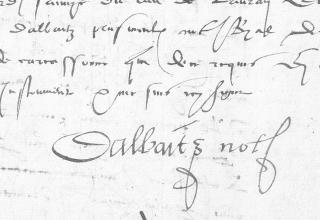

Apparition du seing manuel

Dans les actes privés, et notamment les actes notariés, le seing est autographe. Il se développe surtout dans le sud de la France et au bas Moyen Âge, il est propre à chaque notaire. Lui seul sert à authentifier l’acte. De là dérive ensuite le paraphe, véritable ancêtre de notre signature.